alain lestié

contrepoint

Entretien sur un dessein...

issue de secours

Marcel Alocco: Comment, de façon schématique décrirais-tu ton itinéraire ?

Alain Lestié: C’est un lent parcours solitaire, à la fois constamment homogène (tableaux dans la définition la plus conventionnelle), et néanmoins peu linéaire dans son évolution. Ce qui autorise la liberté de retours ou de dérives, renonçant à une chronologie formelle, donc à mettre des dates. À l’encontre des impératifs édictés par la modernité de « nouveau » et de « progrès », chaque œuvre se présente au présent, détachée des circonstances de son élaboration.

Ce ressassement du tableau, tableau à la manière d’un tableau, avec une insistance jamais épargnée, voudrait témoigner d’une méthode de penser le visible, à l’épreuve d’une réflexion autour du simulacre, de la métaphore, de l’illusion, du stéréotype. Ces choix déterminent une façon de représenter totalement littéraire, immédiatement marquée par la fragmentation, le refus de l’évidence d’une image univoque, et une certaine obscurité.

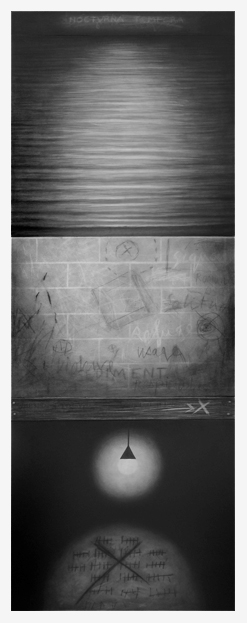

M. Alocco: Le travail montré début 2008 à Nice, sans emploi de couleurs, serait du point de vue académique de l’ordre du dessin. Cependant la manière de travailler sur les différences de tons et les apparences de la matière, le traitement des épaisseurs sur les bords… Un dessin (ou un dessein) pictural?

A. Lestié: Il s’agit bien, objectivement, de dessin, mais poursuivant les mêmes procédures qu’avec la peinture, j’en détourne les valeurs, ici, celles de la spontanéité, de la rapidité, de la légèreté pour lui faire imiter la peinture. La question porte d’ailleurs la réponse: le changement de technique n’a rien changé au projet, il a rajouté une instance de représentation supplémentaire, un «après-la-peinture», dessin de peinture, à la manière d’une reproduction.

M. Alocco: Ce qui fait penser à ces graveurs qui, avant les moyens de reproduction de la couleur, vulgarisaient les toiles des maîtres…

A. Lestié: Dans le meilleur des cas, ils en restituaient alors les structures sémantiques, l’essence mentale du tableau; privé des chatoiements séduisants des effets picturaux, on passe ainsi de la délectation à l’idée de l’œuvre.

M. Alocco: Bien sûr, l’objectif était différent, c’était un pis-aller. La seule manière de faire connaître des œuvres qui ne voyageaient pas. Mais ton propos est aussi, bien qu’autrement, un rapport à la peinture, en renforçant l’accent sur l’artificiel de la représentation. Dans le dessin, le kaki ou l’océan sont noirs, même les couleurs deviennent imaginaires…

A. Lestié: Dépouillé de ses couleurs, le simulacre n’illusionne plus par l’imitation; il atteste de l’illusion par l’après-coup d’un écho de sa représentation, et témoigne, avec ses seules valeurs, d’un monde bariolé, dans l’écart de son ombre. Réclamant effectivement un pas de plus sur l’échelle de l’imaginaire pour situer le «dessein» moins dans l’action d’une œuvre que dans le contrecoup de sa réflexion.

M. Alocco: D’autre part, il y a un paradoxe dans ces œuvres: à la fois d’une grande minutie d’exécution, grande précision dans le détail, et ce flou que donne en grand et long format le peu d’objet présent. L’impression de découvrir dans la médiatisation d’un instrument de vision, binoculaires ou jumelles, mais dans un cadrage qui crée un manque, peut-être de contexte? Des objets, du graphisme. L’humain serait en dehors: dans le regard?

A. Lestié: Binoculaires et souvent plus: une pluralité de points de vue pour fragiliser l’homogénéité totalisante de l’image, y insinuer un trouble, une incertitude réclamant une réflexion. Le manque souligné justement par la question serait cette absence d’évidence, cernée par la vague évocation de fragments de provenances diverses (et il y a peut-être là un croisement de nos trajectoires dissemblables). Cet assemblement vient comme une sorte de commentaire dialectique, dans lequel le vague du lieu commun des références invite (non sans quelque directivité), l’histoire de chacun.

M. Alocco: J’insiste, il y a dans ces « dessins » une autre absence, ou je me trompe? Absence de la représentation du corps humain. Ce qui ajoute peut-être à la distance.

A. Lestié: L’absence marque le retirement du corps d’un sujet représenté, et ce retrait est sans doute l’origine même de mes tableaux. Cette absence s’ouvre en métaphore de comment toute représentation abolit la réalité de chacun de ses motifs, les dé-vitalise en signes illusoires: problèmes infiniment d’actualité.

Autour se répartissent quelques images de couverture. D’abord stéréotypes sommairement évoqués, ces prétextes sont devenus plus récemment mots, traces, schémas, toutes choses renvoyées du côté de l’incertain, de l’hésitation. Pour souligner encore la limite attribuée à la représentation où effectivement la nature des objets disparaît. Déplaçant sa capacité de faire paraître, l’œuvre, dans ce cas, s’emploie à défaire chaque figure de sens, pour un sens de la disparition.

Cet « après-sujet » procéderait ainsi d’un principe de la vision, politique, par lequel le tableau expie l’autorité d’un pouvoir qu’il refuse. Avec un dernier espoir de préserver, à partir de l’interrogation de ces restes, une intelligence du regard.

Sans doute, sous une apparente logique du discours, faudrait-il lire dans cette obstination certaines injonctions plus intimes, mais laissons cela aux spécialistes des «maux de l’âme»...

ces derniers temps